【2025年】歯列矯正の費用相場を完全ガイド|平均・矯正方法別の値段・分割払いも解説

「歯列矯正ってどれくらい費用がかかるの?」気になるけれど、ネットには色々な情報があって迷ってしまう人も多いはず。

この記事では、歯列矯正の平均費用や治療法別の違い(ワイヤー・マウスピース)・保険適用になる条件・分割払いの方法までわかりやすく解説します。

「自分に合った矯正費用を知りたい」「予算に合う方法で始めたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

木村真由美

Oh my teethでのマウスピース矯正を経て、2021年6月に株式会社Oh my teethにジョイン。マウスピース矯正経験者としてOh my teethのオウンドメディア「歯科矯正ブログ」にて記事を更新中。ミッションは「歯並びに悩むすべての方に歯科矯正の確かな情報をお届けすること」。

目次

- 矯正の費用は「歯並び・方法・範囲・噛み合わせ」で決まる

- 【矯正方法別】歯並びの矯正にかかる平均費用

- 表側矯正:30~130万円

- 裏側矯正:40~170万円

- ハーフリンガル矯正:35~150万円

- マウスピース矯正:10~100万円

- トータルの値段を把握するのは必須!費用がかかるフェーズを覚えておこう

- 「矯正前」にかかる費用

- 「矯正中」にかかる費用

- 「矯正後」にかかる費用

- 支払い制度は「治療費総額制」と「処置別支払い制」の2種類

- 治療費総額制(トータルフィー制・定額制)

- 処置別支払い制

- 支払いが不安なら「分割払い」や「医療ローン」を使おう

- デンタルローン(医療ローン)

- クレジットカード

- 院内分割払い

- 一括払い

- 歯並びの矯正で保険適応や医療費控除対象となるケース

- 保険適応となるケース

- 医療費控除対象となるケース

- 歯並びの矯正にかかる値段に関してよくある質問

- 歯並びの矯正中に追加費用が発生する可能性はある?

- 矯正をはじめる場合、費用を支払うタイミングはいつ?

- 矯正装置や補助装置を一時的に外す際は費用がかかる?

- 治療を途中でやめる場合は返金してもらえる?

- 矯正後に後戻りした場合は再矯正にいくらかかる?

- 未成年でもデンタルローンは利用できる?

- 歯並びの矯正がいくらか診断を受けてみよう

歯列矯正の費用は一律ではありません。人によって大きく異なり、最も安いケースで10万円ほど、高額なケースでは170万円を超えることもあります。

これほど差が出る理由は、矯正の内容が一人ひとり異なり、費用に影響する主な要素が複数あるからです。

特に費用を左右するのは、次の4つのポイントです。

歯並びの状態

乱れが大きいほど治療が複雑になり、費用も高くなる傾向があります。矯正方法

表側矯正、裏側矯正、マウスピー�ス矯正など、使用する装置によって費用に差が生まれます。適応範囲(部分矯正 or 全体矯正)

気になる部分だけを治す部分矯正よりも、全体を整える矯正の方が費用は高くなります。噛み合わせの治療の有無

見た目だけでなく、噛み合わせも改善する治療を行う場合は、より精密な対応が必要になるため費用も増加します。

さらに、同じような治療内容であっても、設備の充実度や歯科医師の技術によっても価格に差が出ることがあります。

矯正を検討する際は、見た目の料金だけでなく、治療内容やサポート体制もあわせて確認することが大切です。

歯列矯正には複数の方法があり、選ぶ矯正方法によって費用の相場も大きく変わります。

たとえば、矯正装置を歯の表側につける「表側矯正」や、裏側につける「裏側矯正」、取り外し可能な「マウスピース矯正」などが代表的です。

それぞれの方法には特徴があり、使う装置の種類や制作工程、求められる技術力などが費用に影響します。

さらに、全体的な歯並びを整える「全体矯正」と、気になる部分だけを治す「部分矯正」でも金額に差が生まれます。

以下では、主な矯正方法ごとの特徴と、部分矯正・全体矯正それぞれの費用相場を紹介します。

表側矯正:30~130万円

表側矯正は、歯の表面に「ブラケット」と「ワイヤー」と呼ばれる装置を装着して歯を動かす矯正方法です。最も一般的な方法で、多くの歯科クリニックで取り扱われています。

ワイヤー矯正の中では比較的費用が抑えられやすく、相場は部分矯正で30万〜60万円程度、全体矯正で60万〜130万円程度です。

そして、使用する装置の素材によっても費用に差が出ます。

一般的な金属製の「メタルブラケット」のほか、目立ちにくい「セラミックブラケット」や「ジルコニアブラケット」を選ぶと、費用はやや高くなる傾向があります。

また、見た目に配慮してホワイトワイヤーを使用する場合も、通常より10万円ほど高くなるケースが多いです。

表側矯正とは?メリット・デメリットや裏側矯正との違い

裏側矯正:40~170万円

裏側矯正は、歯の裏側(舌側)にブラケットとワイヤーを取り付けて歯を動かす方法です。正面から装置が見えにくいため、見た目を気にする方に選ばれる人に選ばれています。

この方法では、患者一人ひとりの歯の裏側の形に合わせてブラケットをオーダーメイドで作成しますが、装置の装着や調整には高い技術力が必要となるため、他の矯正方法に比べて費用が高額になることが多いです。

費用相場は、部分矯正で40〜70万円程度、全体矯正の場合は100〜170万円程度が一般的です。

とくに全体矯正は治療期間が長く、通院頻度も高くなるため、費用に幅が出る傾向にあります。

裏側矯正とは?後悔しないためにデメリットや値段・期間を徹底解説

ハーフリンガル矯正:35~150万円

ハーフリンガル矯正は、歯の上側には裏側矯正、下側には表側矯正を行う方法で、見た目への配慮と費用のバランスを両立したい方に適した選択肢です。

上の歯は笑ったときに目立ちやすいため裏側に、下の歯は比較的目立ちにくいため表側に装置をつけることで、見た目の違和感を最小限に抑えられます。

また、完全な裏側矯正に比べて費用を抑えられる点もメリットのひとつです。

ただし、上下で異なる装置を使用するため、ある程度の技術力や対応できる歯科クリニックを見極める必要があります。

費用相場は、部分矯正で35〜65万円程度、全体矯正では80〜150万円程度です。

審美性とコストのバランスを重視したい方におすすめの矯正方法です。

ハーフリンガル矯正とは?値段やメリット・デメリットを徹底解説

マウスピース矯正:10~100万円

マウスピース矯正は、現在の歯並びに少しずつ近い形状のマウスピースを段階的に装着し、歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。

取り外しができる透明なマウスピースを使うため、見た目が自然で気づかれにくい点が魅力のひとつです。

ワイヤー矯正では金属製の装置を使ったり、装置を個別に制作したりすることが一般的ですが、マウスピース矯正はプラスチック製の装置をテクノロジーを活用して効率よく作製するため、比較的コストを抑えやすい傾向があります。

費用相場は、部分矯正で10万〜60万円程度、全体矯正では60万〜100万円程度が目安です�。矯正方法の中では、もっともリーズナブルな価格帯といえるでしょう。

また、通院回数が少ない点も費用の安さに影響しています。ワイヤー矯正は、装置の調整やメンテナンスのために月1回の通院が必要ですが、マウスピース矯正は決められた日数ごとに自分で交換できるため、通院の手間が少なく、その分費用も抑えられます。

マウスピース矯正とは?特徴・メリット・費用・治療の流れを徹底解説

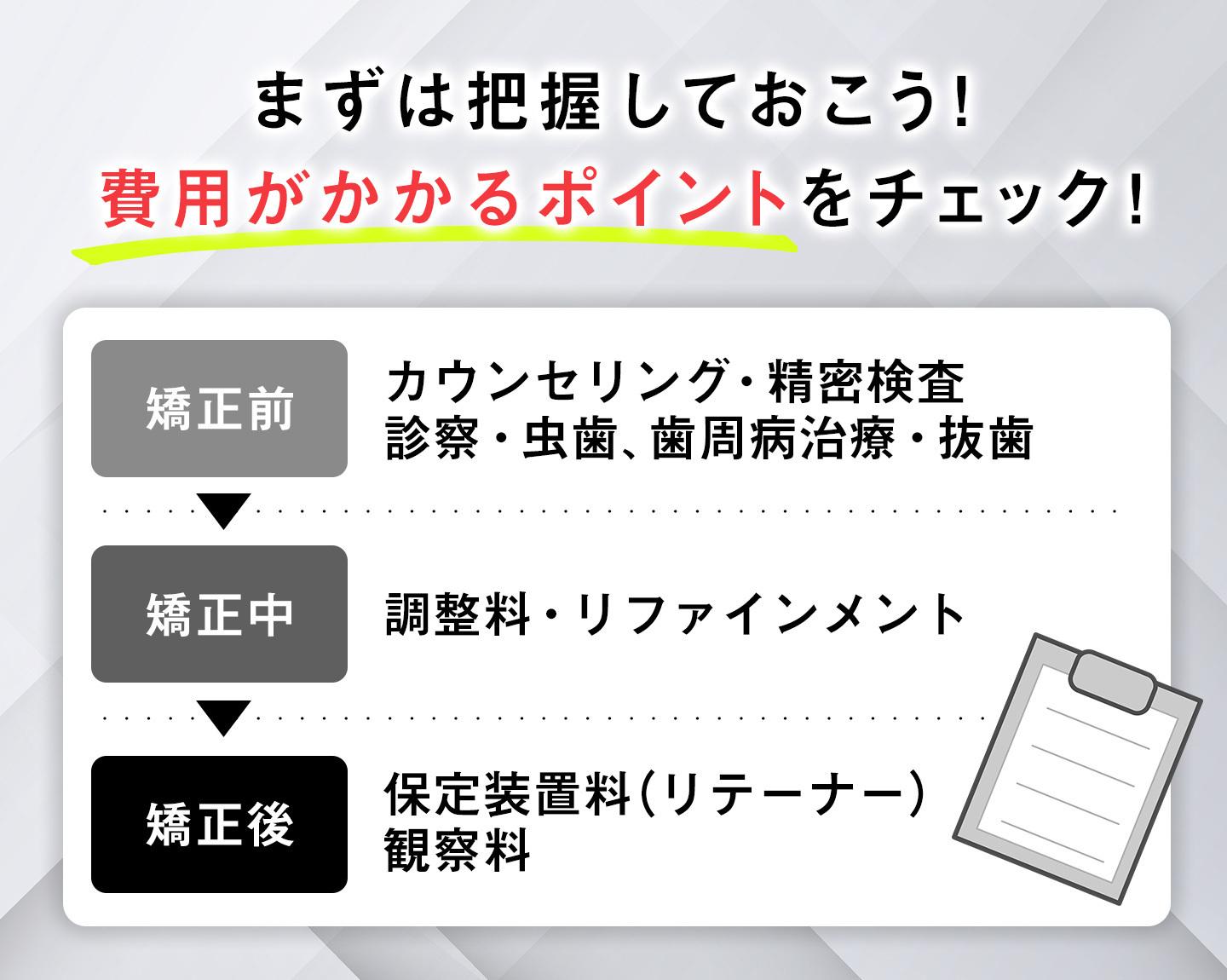

歯列矯正の費用は、治療中だけでなく、治療前後の各段階でも発生します。これらの費用は矯正方法に関係なく必要となるため、全体の費用を把握しておくことが重要です。

以下では、治療前・治療中・治療後の各フェーズでかかる主な費用について解説します。

「矯正前」にかかる費用

歯並びの矯正を始める前には、初回カウンセリングや精密検査、虫歯・歯周病の治療、必要に応じて抜歯などの費用がかかります。

初回カウンセリング料:無料~5,000円程度

精密検査:診断料:10,000~65,000円程度

虫歯や歯周病の治療費:1回につき1,500~10,000円程度

抜歯代:1本あたり5000〜15,000円程度

まず、矯正治療を検討する際は、歯科クリニックで歯並びに関する悩みや希望を相談し、レントゲンやCTを用いた検査を受けます。

このときにかかるのが、「初回カウンセリング料」や「精密検査・診断料」です。カウンセリングは無料のクリニックもありますが、有料の場合もあります。

また、検査の結果、虫歯や歯周病が見つかった場合や、歯科医師の判断で抜歯が必要になった場合はさらに追加で費用がかかります。

「矯正中」にかかる費用

歯並びの矯正中には、主に矯正装置の費用と、調整のための通院費がかかります。

矯正治療費(矯正装置料):10万~170万円程度

調整料(処置料):1回につき3,000~10,000円程度

これらは治療期間中、継続的に発生するため、トータルで見ると大きな出費となるケースもあります。

まず「矯正治療費(矯正装置料)」は、矯正方法や使用する装置の種類によって費用が大きく異なります。

また、ワイヤーの素材や装置の見た目に配慮したタイプを選ぶと、さらに費用が上がる場合もあります。

次に「調整料(処置料)」は、矯正装置を定期的に調整する際にかかる費用です。

1回ごとの費用はそれほど高額ではありませんが、矯正治療は数か月から数年に及ぶことが多いため、通院のたびに費用がかかります。

「矯正後」にかかる費用

歯並びの矯正を終えた直後は歯が元の位置に戻りやすいため、歯を保定(固定)する保定期間が必要です。

保定装置料:1万~6万円程度

観察料:1回につき3,000~5,000円程度

「保定装置料」とは、歯を固定する「保定装置(リテーナー)」にかかる費用です。保定装置にはいくつかの種類があり、どれを装着するかによって費用が変わります。

保定装置の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

マウスピースタイプ | 1〜2万円 |

プレートタイプ | 2〜6万円 |

ワイヤータイプ | 2〜6万円 |

また、保定期間中は数ヶ月に1回、歯科クリニックで経過観察を行います。歯科クリニックによっては、矯正治療費に含まれている場合も多いです。

歯並びの矯正の支払い制度には、総額が提示された「治療費総額制」と、処置や通院ごとに支払いを行う「処置別支払い制」の2種類があります。

治療費総額制(トータルフィー制・定額制)

治療費総額制は、矯正治療にかかる費用をあらかじめまとめて提示し、定額で支払う制度です。

「トータルフィー制」や「定額制」とも呼ばれ、治療を始める前に総額がわかる点が大きな特徴です。

この制度を採用している歯科クリニックでは、矯正治療費・調整料・追加の矯正装置代などが最初に提示される料金に含まれていることが多く、治療期間が延びた場合でも追加費用なしで対応してもらえるケースが一般的です。

ただし、通院回数が少なかったり、予定より早く治療が終わった場合でも、支払った金額の返金は基本的にありません。

また、治療費総額制といっても、すべての費用が含まれているわけではない点に注意が必要です。以下のような費用は、別途請求されることがあります。

初回カウンセリング料

精密検査・診断料

虫歯や歯周病の治療費

抜歯代

保定装置料

観察料(経過チェックなど)

費用に何が含まれているかは歯科クリニックごとに異なるため、事前の確認がとても重要です。

なお、マウスピース矯正「Oh my teeth」では、以下のように料金が設定されています。

Basicプラン(上下前歯の部分矯正):33万円(9,800円/月)

Proプラン(奥歯からなおす全体矯正):66万円(10,600円/月)

このように、治療費総額制は「追加料金の心配なく治療に専念したい方」に向いていますが、内容をしっかり把握しておくことが大切です。

マウスピース矯正 Oh my teethの費用や支払い方法:追加費用が発生するケースとは?

処置別支払い制

処置別支払い制は、治療にかかった分だけ都度支払いを行う制度です。

通院ごとに発生する「調整料」や「保定装置料」などが個別に設定されており、その都度の請求に応じて支払いをしていく仕組みです。

この制度のメリットは、治療が早く終わった場合に費用を抑えられる可能性があるという点です。たとえば、予定よりも通院回数が少なく済んだ場合は、その分だけ支出も軽くなります。

また、治療を始める時点でまとまった金額を用意する必要がないため、分割で支払いたい方にも向いています。

一方で、治療期間が延びた場合は費用がかさむ可能性がある点には注意が必要です。治療回数が増えるほど支払いも積み重なり、結果的に当初の想定よりも高額になることがあります。

さらに、毎回の支払いが発生することで、総額が分かりにくいという点もデメリットです。

このように、処置別支払い制は「最終的な費用を自分で管理したい方」や「初期費用を抑えたい方」に向いていますが、治療前におおよその費用見積もりを出してもらうと良いでしょう。

歯並びの矯正は高額になりやすいため、支払い方法について不安を感じる方も多いかもしれません。

矯正治療の主な支払い方法には、以下の4つがあります。

一括払い

デンタルローン(医療ローン)

クレジットカード(分割・リボ払いを含む)

院内分割払い

これらの支払い方法は、歯科クリニックによって対応の有無や条件が異なります。

ここからは、それぞれの支払い方法について詳しくご紹介します。自分に合った方法を選ぶための参考にしてください。

デンタルローン(医療ローン)

矯正費用を分割で支払いたい方には、金利が比較的低いデンタルローンがおすすめです。

デンタルローンは、歯科治療を対象とした医療ローンの一種で、信販会社や銀行が矯正費用を立て替え、患者は分割で返済をしていきます。

フリーローンやクレジットカードの分割払いに比べて、金利が低めに設定されているのが大きなメリットです。

ただし、利用には審査が必要で、手続きにやや時間がかかる場合があります。

また、歯科クリニックが金融機関と提携している場合では、その場でデンタルローンの申し込み手続きを進められることがほとんどですが、提携のないクリニックでは自分で金融機関に直接申し込む必要があります。

利用を検討している方は、事前にクリニックで取り扱いの有無や対応しているローン会社を確認しておきましょう。

歯科矯正はデンタルローンを使える?仕組みや月々の支払い額を解説

クレジットカード

クレジットカードでの支払いは、スピーディかつ手軽に利用できる方法です。

矯正費用をクレジットカードで支払う場合、一括払いだけでなく、分割払いやリボ払いに対応しているクリニックもあります。分割払いを利用すれば、まとまった出費を月々の負担に分散できるのがメリットです。

ただし、クレジットカードの分割払いは金利(手数料)が発生するため、事前に確認しておくことが大切です。利用限度額によっては高額な矯正費用を一度に支払えないケースもあるため、自分のカードの設定もチェックしておきましょう。

また、すべての歯科クリニックがカード払いに対応しているわけではないため、事前に対応可否を確認しておくと安心です。

院内分割払い

金利や手数料をできるだけ抑えたい方には、院内分割払いという方法もあります。

これは、外部のローン会社を通さず、患者とクリニックが直接分割払いの契約を結ぶ仕組みです。多くのケースでは、利息や分割手数料がかからず、治療期間内での完済を前提に回数が設定されます。

ただし、分割回数が限られているため、1回あたりの支払額はやや高めになる傾向があります。

クリニックによって対応の有無や条件が異なるため、事前の確認が必要です。

一括払い

まとまった資金を準備できる方には、手数料がかからない一括払いがもっともシンプルで負担の少ない方法です。

多くの歯科クリニックで導入されており、現金や口座振替で治療費をまとめて支払うスタイルが一般的。

通常は矯正開始前に全額を支払う必要があるため、初期費用として高額な支出が発生します。その分、金利や分割手数料がかからず、トータルの支払い額を抑えられるのが大きなメリットです。

矯正費用が比較的少ない場合や、支払いを一度に済ませたい方に適しています。

歯並びの矯正は、一般的に保険が適用されない自由診療として扱われるため、費用は全額自己負担となるのが通常です。

しかし、特定の症例においては保険が適用されるケースもあり、また一定の条件を満たせば「医療費控除」の対象にもなります。

「少しでも負担を減らしたい」と考えている方にとっては、これらの制度を正しく理解しておくことが大切です。

ここではまず、どのような場合に保険が適用されるのか、そして医療費控除を受けられる条件について、それぞれ詳しく解説します。

保険適応となるケース

歯並びの矯正でも、一定の条件を満たせば保険が適用されることがあります。具体的には、日本矯正歯科学会が定める以下のようなケースが対象です。

特定の疾患(例:唇顎口蓋裂など)に起因する咬み合わせの異常

前歯3本以上の永久歯が生えてこない場合(埋伏歯開窓術が必要なもの)

顎変形症による手術前後の矯正治療(外科手術が必要な場合に限る)

なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。

これらの治療に該当するかどうかは、医師の診断と医療機関の体制によって判断されます。

なお、保険適用となる治療を受けるには、厚生労働省の基準を満たした届け出済みの医療機関であることが条件です。

また、保険が適用される場合でも、使用できる矯正装置には制限があります。たとえば、審美性を重視した装置や一部のマウスピース矯正は対象外になるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

歯列矯正は保険適用される?適用症例や費用を抑える方法を紹介

医療費控除対象となるケース

保険が適用されない矯正治療でも、条件を満たせば「医療費控除」の対象になることがあります。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。歯並びの矯正も、以下のようなケースであれば控除の対象となります。

年間に支払った医療費が10万円を超える場合

審美目的の治療ではない場合

子どもの矯正治療である場合

これらの条件を満たしていれば、自由診療であるマウスピース矯正なども控除の対象になる場合があります。

なお、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。領収書や診療明細書は大切に保管しておきましょう。

【2025年】歯科矯正も医療費控除の対象に!戻ってくる金額や申請方法を徹底解説

ここでは歯並びの矯正にかかる値段に��関してよくある質問を紹介します。

歯並びの矯正中に追加費用が発生する可能性はある?

矯正中は、治療内容やトラブルの有無によって追加費用が発生することがあります。

代表的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

ホワイトニングやクリーニングを追加で希望する場合

抜歯や歯を削る処置が必要になった場合

矯正中に虫歯や歯周病の治療が必要になった場合

矯正装置を紛失・破損した場合

追加のマウスピースや補助装置が必要になった場合

これらの費用は、治療費の中に含まれていないことが多く、別途支払いが必要です。

特に、審美目的の処置や、予期せぬトラブルに対する対応は自己負担になる可能性が高いため、契約前に追加費用の内容と料金を確認しておくことが大切です。

矯正をはじめる場合、費用を支払うタイミングはいつ?

矯正費用の支払いは、装置を装着する前に行うのが一般的です。

多くの歯科クリニックでは、精密検査や診断が終わり、治療計画に同意した段階で費用の説明と支払い案内が行われます。

支払い方法によっては、契約書の取り交わしや分割払いの手続きが必要になることもあります。

ただし、支払いのタイミングや方法はクリニックごとに異なるため、案内がない場合は早めに確認しておくと安心です。とくに分割払いを希望する場合は、治療開始までに手続きが間に合うよう余裕をもって準備しておきましょう。

矯正装置や補助装置を一時的に外す際は費用がかかる?

結婚式や成人式などのイベントで、矯正装置を一時的に外したい場合は、別途費用が発生することがあります。

ワイヤー矯正やマウスピース矯正で使用する補助装置(アタッチメントなど)は、自分で取り外すことができないため、歯科クリニックでの対応が必要です。

費用の目安は以下の通りです。

装置の取り外し:装置の本数に応じて1本あたり約3,000円

外している期間に装着する専用マウスピース:約1万円

アタッチメントの取り外し:約5,000円

料金はクリニックによって異なるため、装置の取り外しを希望する場合は、事前に相談しておくと安心です。

治療を途中でやめる場合は返金してもらえる?

自己都合で矯正治療を中断する場合、返金が受けられるかどうかはクリニックの方針によって異なります。

たとえば、マウスピース矯正では治療開始時にすべてのマウスピースを製作するため、返金が難しいケースが多いです。

一方、ワイヤー矯正では治療の進行状況に応じて、一部返金されることもあります。

ただし、いずれの場合も通院回数や装置の使用状況によって対応が変わるため、事前に契約内容や保証制度をよく確認しておくことが大切です。

トラブルを避けるためにも、納得のいく説明を受けたうえで契約するようにしましょう。

矯正後に後戻りした場合は再矯正にいくらかかる?

矯正治療後に歯が元の位置に戻ってしまった場合、再矯正には追加費用がかかることがあります。

後戻りの主な原因は、保定装置(リテーナー)を正しく使わなかったり、メンテナンスを怠ったりすることです。自己管理が不十分な場合には、再度の矯正が必要となり、通常の矯正費用と同程度の料金が発生する可能性もあります。

ただし、保証期間を設けているクリニックであれば、一定期間内であれば無料または割引で再治療を受けられる場合もあります。

再矯正が必要になったときは、まず治療を受けたクリニックに相談しましょう。そして、事前に保証制度の有無を確認しておくと、万が一の際も安心です。

未成年でもデンタルローンは利用できる?

未成年の場合、自分名義でデンタルローンを利用するのは基本的に難しいと考えておきましょう。

多くの信販会社では、ローンの申し込みは20歳以上の成人であることが原則です。

ただし、一部の会社では18歳以上であれば申し込みが可能な場合もあり、その場合は親や保護者の同意や連帯保証人が必要になります。

未成年で矯正治療を希望する場合は、保護者名義でデンタルローンを申し込むのが一般的な方法です。

利用できる年齢や条件は金融機関によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。

学生でも歯科矯正費用を分割払いできる?条件や注意点を解説

歯並びの矯正にかかる費用は、使用する装置や治療範囲、通院回数などによって大きく異なります。

まずは、自分が希望する治療がどの程度の費用で受けられるのか、矯正相談を受けてみるのがおすすめです。

矯正相談では、歯並びの状態や治療の選択肢について説明を受けられるため、費用の目安や支払い方法のイメージがつかみやすくなります。

なお、歯科クリニックによっては、カウンセリング料や精密検査・診断料が発生することもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

マウスピース矯正「Oh my teeth」では、初回カウンセリングから精密検査・診断まですべて無料で受けられます。

歯並びの矯正にかかる費用を知りたい方は、まず一度、相談だけでも利用してみてください。